“Macbettu sa mortu su sonnu”. Shakespeare in barbaricino in giro per il mondo

Più di cento repliche in due anni, in giro per il mondo, fino a tornare per la seconda volta sul palco del Teatro Argentina. Solo per citare le prossime date della lunghissima tournée internazionale di quest’anno, parliamo di Francia (Toulon: “Scène Nationale de Toulon”, 21 e 22 maggio; Aix en Provence: Théâtre de Bois de l’Aune, 17 e 18 maggio), Portogallo (Lisbona: Festival de Almada, 10 e 11 luglio), Perù (Lima: Teatro Nacional, 3 e 4 settembre), Giappone (Toga Mura: The 9th Theatre Olympics Toga Theatre, 21 e 22 settembre). Vien da chiedersi: «a itte punto est sa notte?». A che punto siamo di questa notte impenetrabile e grave che è Macbettu, traduzione, trasposizione, trasfigurazione in barbaricino della tragedia shakespeariana? Un successo letteralmente mondiale ha allineato, di fatto, un lavoro d’irrefutabile spessore a quel carattere di universalità che, nel campo delle arti sceniche, è rimasto cifra ineguagliata delle opere del Bardo; a quell’archeologia dell’umano che fa dei personaggi tipi espiantabili ai quattro angoli della scena globale. Ma al di là del soggetto, la fortuna dello spettacolo di Alessandro Serra e della compagnia Teatropersona illumina di per sé la potenziale internazionalità di certo linguaggio teatrale, e per paradosso proprio di quello che fa della territorialità più radicale la sua poetica ragion d’essere. Con la consulenza linguistica di Giovanni Carroni, Alessandro Serra e la compagine attoriale hanno infatti riversato nella forma tagliente e cupamente bullicante di sa limba sarda il testo originale. Una riscrittura però chiaramente non letteraria, filologica entro i limiti della risultante godibilità lirica, integralmente per-la-scena: spremuta dalla lingua e dai polmoni degli attori. Un cast tutto maschile, Lady Macbeth e streghe incluse, secondo il costume elisabettiano, ma anche secondo la tradizione dei carnevali sardi di montagna, di Bosa e Mamoiada, da cui Serra ha tratto ispirazione. Una congerie di suggestioni sonore, immaginifiche, antropologiche, in cui si sovrascrivono con limpida spontaneità scenari distanti quanto la Scozia e la Barbagia, assimilati nell’ethos crudo di civiltà agropastorali.

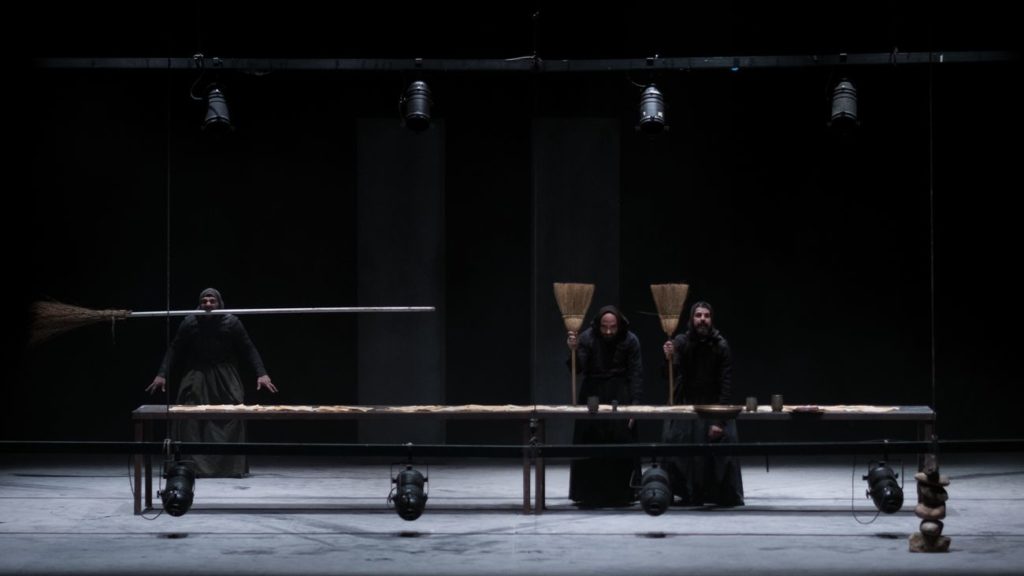

A valle della stratificazione delle fonti, il linguaggio della scena si connota primariamente come sonoro: l’incipit è infatti un rombo nell’oscurità, che si spande «fino a implodere nuovamente nel silenzio», come leggiamo nelle note di drammaturgia. Un rituale cosmogonico e apocalittico, sineddoche dell’intera vicenda. Una consegna dal nulla di ciò che è predestinato geneticamente a ritornar nel nulla, secondo la parabola esistenziale che poi il protagonista stigmatizzerà nel monologo della vita come «storia raccontata da un idiota». Ma se il dischiudersi dell’opera e il suo linguaggio prevalente si danno nel piano uditivo, Macbettu è un’incessante sinestesia: come sempre nei lavori di Serra la drammaturgia è anche montaggio di immagini, che qui si materializzano come essudato del sonoro. Ancora illuminante, in tal senso, è l’inizio: dalla penombra e dal tuono appare la sagoma di un tavolato metallico verticale, da cui emergono per poi calarsi le famigerate sorelle fatali. La mostra fredda e marezzata di quella piccola quinta, che poi rimarrà costantemente in scena a modulare lo spazio, tripartita, traslata o ribaltata a fungere da banchetto, è tanto precisamente affine a quel fragore iniziale da esserne, per così dire, il versante visuale.

Ogni segno in Macbettu è simbolico, ovvero, etimologicamente, “tiene insieme” i lembi sensoriali, visivo e sonoro. I pochi oggetti di scena non costituiscono mai una mera aggettivazione scenografica, ma vengono impiegati come superfici sonore da picchiettare, percuotere, frantumare. Emblematica è l’astratta bara di Duncan, un cippo ligneo che viene portato in corteo per successivi ribaltamenti e che restituisce, come un bastone della pioggia, una cascata di tintinnii metallici. La pregnanza simbolica è per di più potenziata dalla concretezza della lingua. «In sardu, sa parola est sa cosa», scrisse l’antropologo Michelangelo Pira: il suono del vocabolo è tutt’uno con l’oggetto. Come per il pan carasau, che evoca nel nome la sua friabilità, e che il fantasma di Banquo, sfilando sulla mensa di Macbettu, calpesterà originando una macabra sinfonia come di ossa frantumate.

Segni che fanno della scena l’equivalente iconografico di un medievale trionfo della morte, poiché nei corpi di Duncan, Banquo, del figlio di MacDuff, Macbettu «at mortu su sunnu», commettendo il crimine più radicale: ha ucciso il sonno che è «morte della vita di ogni giorno». Macbettu ha dunque ucciso la morte stessa, e con essa ha reciso il legame con la trascendenza della fine. Risuonano le parole di Simone Weil «quando il sovrannaturale entra in un essere che non ha sufficiente amore per riceverlo, diventa un male». Non sono il fato, né le streghe che lo vaticinano, a segnare la vicenda di Macbettu, ma la sua umana insufficienza. Le streghe seguono infatti, nella lettura di Serra, una riuscitissima ed originale, oltreché consona alla tradizione elisabettiana, piega comica, estraniata dalla maledetta parabola del protagonista: nel loro rincorrersi, bofonchiare, vilipendersi, insolentirsi e gracidare introducono l’aura del gioco nella trama mortifera. Esse sono, a ben vedere, l’espediente performativo che sublima ogni possibile cristallizzazione di senso che la nuda trama porrebbe, ogni discorso-sulla-vita (o, in tal caso, sulla morte) che precederebbe la vita della scena.

Il monumentale dispositivo di lingua-immagine-coreografia, la cui complessità potrebbe risultare problematica, funziona in grazia di prove attoriali ineccepibili, raffinate in due anni di repliche sino ad assumere forma di natura, la stessa consistenza minerale e primordiale del paesaggio barbaricino. Sin dal Macbettu di Leonardo Capuano, il cui solo sguardo inghiotte lo spettatore nel nitore paradossale della follia, o dalla Lady barbuta, spietata e filiforme di Fulvio Accogli. Per non parlare degli oggetti di scena: non protesi ma entità magiche che, interrogate, rispondono con la loro voce di materia ancestrale, come le maschere di sughero in cui avanza la foresta di Birnam. Ma c’è forse una presenza che segna la scena più di altre, o meglio un’assenza, un impasto di vuoto e silenzio che è il fondale da cui le cose di questo Macbettu emergono e a cui ritornano. Sempre sul punto di essere divorate da una non-luce. Lo si percepisce forse soprattutto nella scena dell’epifania del pugnale, sa leppa: una voce fuori scena svuota la scena, lasciando spazio al Nulla. Questo è Macbettu, un capolavoro che fa cantare il vuoto.

“Macbettu”. Foto di Alessandro Serra

“Macbettu does murder sleep”. A Sardinian Shakespeare around the world.

More than a hundred repetitions in two years on a world-wide tournée, and now back for the second time on the stage of Teatro Argentina in Rome. One wonders: «how goes the night?», this impenetrable night which is Macbettu, a translation, a transposition, a transfiguration in Sardinian language of the Shakespearean tragedy. A literally worldwide success has, in fact, leveled the play up to the universal representability of the Bard’s works. Beyond the subject, the fortune of Alessandro Serra’s Macbettu illuminates the potential internationality of a certain theatrical language, and, paradoxically of a theatre deeply rooted in a local language. Serra and the actors of Teatropersona poured the original text into the sharp and darkly bully form of sa limba sarda, ie the Sardinian dialect. Specifically, into barbaricino, a local variant spoken in Barbagia, an internal mountain territory. A work which is, however, clearly not literary, philological within the limits of its lyrical enjoyability, entirely made up for the scene: squeezed by the tongue and lungs of the actors, an all-male cast, Lady Macbeth and witches included, according to the Elizabethan custom, as well as the tradition of Sardinian carnivals. Bosa and Mamoiada’s masquerades, with their traditional figures of Mamuthones and Isshadores, were a fertile source of inspiration for the director. A congeries of sound, imaginative, anthropological suggestions, in which two distant scenarios as Scotland and Barbagia are assimilated in the raw ethos of agro-pastoral civilizations.

Overwriting those sources, the resulting scene language is primarily connoted as sound: its incipit is a rumble in the darkness, which spreads «up to implode again in silence», as we read in the dramaturgical notes. A cosmogonic and apocalyptic ritual, synecdoche of the whole, following affair. A delivery from the Nothingness of what is predestined, for its genetics, to return to nothing, as it will be then stated by the protagonist in the famous monologue of the life as «a tale told by an idiot». If the opening of the work and its prevailing language are given in the sound register, yet Macbettu is a continuous synesthesia: as for many Serra’s works, the dramaturgy is also a montage of images, which here materialize as sound exudate. Once again illuminating, in this sense, is the beginning: from the penumbra and from the thunder appears the outline of a vertical metallic plank the notorious fatal sisters jump out of. The cold and speckled display of that small background, which will remain constantly on stage to modulate the space (being tripartite, translated or overturned to serve as a banquet) is so precisely akin to that initial roar to become, so to speak, its visual side.

Each sign in the play is etymologically symbolic, meaning that it holds together the visual and sound sensory edges. The few props are never intended to be a mere scenographic adjective, but are used as sound surfaces to be tapped, beaten, crushed. Like the abstract coffin carrying Duncan’s corpse, a wooden cippus which is carried in procession for subsequent overturning and which returns, like a rain stick, a cascade of metallic clinks. The symbolic, and yet never symbolistic significance is further enhanced by the concreteness of Barbaricino language. «In sardu, sa parola est sa cosa», as the anthropologist Michelangelo Pira once wrote: the sound of the word is one with its object. As for the “pan carasau”, a local bread evoking its friability since the name, and which Banqo’s ghost, parading on Macbettu’s table, will trample on, playing a sort of macabre symphony of broken bones.

A series of signs which make the scene the iconographic equivalent of a medieval death triumph, since murdering Duncan, Banqo and MacDuff’s son «Macbettu does murder sleep», the most radical crime: he killed the sleep that is «death of everyday life». He therefore killed death itself, severing the link with the transcendence of the end. Simone Weil’s words resound «when the supernatural enters a being that does not have enough love to receive it, it becomes evil»: it is not fate, nor the witches divining it, that changes Macbettu’s story, but his own choices. In fact, in Serra’s interpretation, the witches follow a very playful and original comic fold, estranged from the cursed humanity of Macbettu: in their chasing, mumbling, insulting themselves, they introduce the aura of the game into the lethal plot. A contrast between tragedy and comedy which was a common practice in the Elizabethan era. They are, in hindsight, the performative expedient that sublimates every possible crystallization of meaning that the bare plot would suggest, any discourse-about-life (or, in this case, about death) that would come before the life on the stage.

This palimpsest of language-image-choreography, whose complexity could be of some compositional trouble, works because of an impeccable acting, refined along two years of replicas till turning into a form of nature, into the same mineral and primordial consistency of the Barbaricino landscape. Starting from Leonardo Capuano’s Macbettu, whose sight swallows the viewer into the paradoxical clarity of madness, as well as from the bearded, merciless and threadlike Lady by Fulvio Accogli. Not to mention the object-quality of any scene device, such as the cork masks displaying the fatal advance of Birnam forest. Yet it is, perhaps, a further presence that mostly marks the stage, or rather an absence, a mixture of emptiness and silence that is the backdrop from which the things of this Macbettu emerge and to which they return. Still on the verge of being devoured by a non-light. It is perceived above all in the scene of the dagger epiphany, “sa leppa“: an off-stage voice empties the scene leaving space for Nothingness. This is Macbettu, a masterpiece that makes the void sing.

[Immagine di copertina: foto di Alessandro Serra]

MACBETTU

di Alessandro Serra di Alessandro Serra

tratto dal Macbeth di William Shakespeare tratto dal Macbeth di William Shakespeare

con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino. con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino.

traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni

collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini

musiche: pietre sonore Pinuccio Sciola

composizioni pietre sonore: Marcellino Garau

regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra

produzione: Sardegna Teatro e compagnia Teatropersona