“Inequilibrio” sulla fragilità. Attodue / Murmuris, Fortebraccio Teatro, Frosini/Timpano

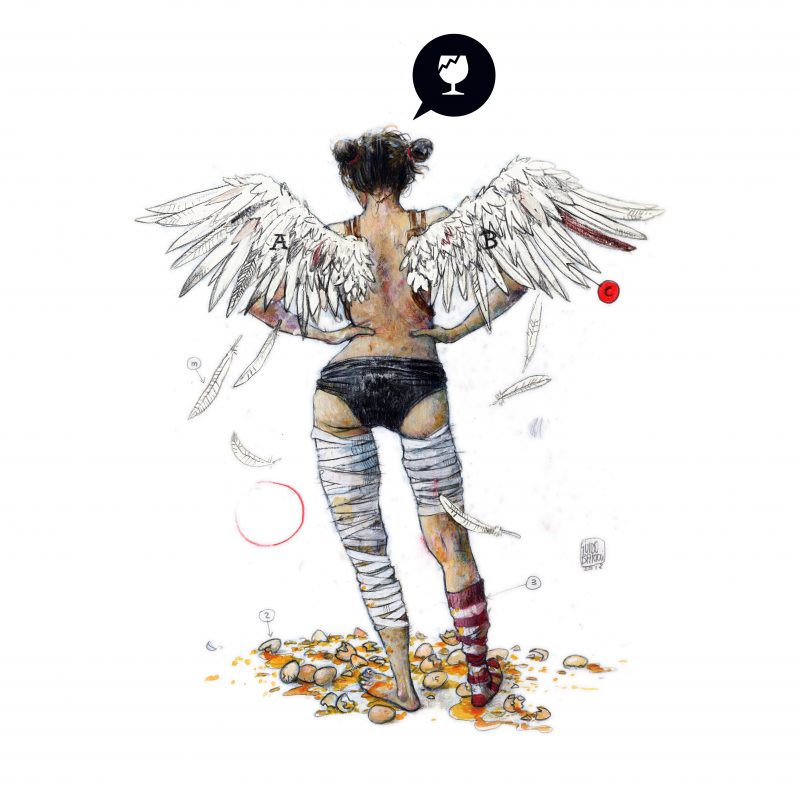

Si è chiusa l’8 luglio la XXI edizione del festival della nuova scena Inequilibrio di Castiglioncello, con 19 giorni di festival che hanno ospitato 52 spettacoli fra teatro e danza contemporanea. La Fondazione Armunia con sede al Castello Pasquini e la direzione artistica di Fabio Masi e Angela Fumarola ha focalizzato quest’anno l’attenzione sul tema della fragilità, fra arte e contemporaneità. La gracilità dei nostri tempi in tutte le sue forme è stata esplicitata anche nell’immagine-icona di quest’anno: una sorta di angelo contemporaneo con le gambe fasciate e che calpesta uova, disegnata da Guido Bartoli, artista a cui Inequilibrio ha dedicato la retrospettiva inaugurata il 4 luglio al Centro per l’Arte Diego Martelli, presso il Castello Pasquini, che è possibile visitare fino al 2 settembre. Un materiale artistico, quello di Inequilibrio, ricco di spunti che hanno espresso i mutamenti, le tensioni relazionali, le crisi interiori e questioni che ruotano attorno all’instabile e caotica società coeva.

Opera di Guido Bartoli

Arrivati alla stazione di Castiglioncello il 6 luglio, si avverte l’atmosfera del festival quasi agli sgoccioli, che tuttavia promette di ravvivare la cittadina marittima ancora per gli ultimi tre giorni: i cartelloni di Inequilibrio XXI costeggiano le strade anche verso l’immensa via Aurelia. La piccola città sembra aver messo da parte la quotidianità per lasciarsi assorbire dal contesto teatrale, suscitando l’immagine di un altrove in cui dimorano la cultura e l’arte.

Compagnia Atto Due / Murmuris

La serata come da programma inizia alle 18,00, con Giusto la fine del mondo di Jean Luc Lagarce nella messa in scena di Attodue / Murmuris diretto da Simona Arrighi e Laura Croce e a cura di Silvano Panichi. Il lavoro mette in scena il testo dell’autore francese nella versione tradotta da Franco Quadri e raccolta in Teatro I, pubblicata da Ubulibri nel 2009. Un testo potente, emozionante, che esplora il mondo delle relazioni familiari e ne evidenzia le tensioni; ne sono protagonisti i membri di una delle tante famiglie disunite, dove la tensione si respira anche nelle frasi lasciate in sospeso, perché la scrittura di Lagarce, autore scomparso prematuramente, si fonda proprio sull’impotenza della parola, sul bisogno di esprimere le emozioni che non riescono a fuoriuscire. Lagarce era un autore tormentato, che rifletteva nella sua drammaturgia i disagi di una generazione senza prospettive, com’era la gioventù francese negli anni ’90. La sinossi di Giusto la fine del mondo spiega il tentativo di un trentanovenne di rivelare la sua morte, prossima, ai familiari, che avverrà «l’anno dopo», ovvero al compimento dei quarant’anni. L’incomunicabilità dei personaggi e le problematiche relazionali irrisolte non troveranno soluzione nemmeno sul finire dell’azione, durante il confronto dei protagonisti, con l’esplodere dei sentimenti e il raggiungimento della catarsi: uno sfogo incompiuto che provoca un’empasse linguistica, dove le parole sono urlate senza essere ascoltate, tanto che l’uomo, Louis, ripartirà senza riuscire a rivelare niente sul suo stato di salute. I personaggi di Giusto la fine del mondo, testo di non facile interpretazione, restano volutamente indefiniti. Le emozioni sovrastano la scena. Attodue/Murmuris comprende bene la logica del testo sfruttando al meglio gli spazi della Sala del Ricamo e della sala attigua al Castello Pasquini. Il pubblico viene coinvolto nel crescendo emozionale dei protagonisti che vagano come spettri, passando da una sala all’altra. Lo spettacolo si apre nella sala attigua, e per pochi minuti la linea di confine fra realtà e finzione si azzera: gli attori/personaggi agiscono invadendo lo spazio vitale del pubblico, toccando gli oggetti posti fra uno spettatore e l’altro, come fantasmi che si palesano alla presenza muta di chi li osserva. In questo senso lo spettatore agisce inconsapevolmente sullo spazio usato sapientemente dal duo femminile alla regia, Simona Arrighi e Laura Croce, modificando lo spazio scenico con il suo spostamento insieme agli attori. La maggior parte dello spettacolo si svolge nella Sala del ricamo, nella quale il pubblico viene disposto in cerchio per trovare un personale punto di vista rispetto alle dinamiche dell’azione. Sul finire dello spettacolo la sala attigua è nuovamente usata per l’uscita di scena dei personaggi, che richiama un fuoricampo visivo in cui si possono udire le voci urlanti, e si possono immaginare gli scontri fra i personaggi nell’altra sala, appena percettibili. La regia di Arrighi e Ricci ha rispettato e ricostruito l’intensità del testo puntando sull’empatia del pubblico che è, per così dire, inglobato nel mondo tormentato dei protagonisti, quasi costretto a vivere le stesse sofferenze, e gli stessi disagi di Louis, al punto da suscitare quasi una condizione di disagio, da voyeur. Un’emozionante messa in scena che restituisce a pieno la forza del dramma, lo sgretolamento dei rapporti personali, perfettamente coerente con il leitmotiv dell’edizione 2018 del festival.

Giuseppe Di Tanno in “Sei. E dunque, perché si fa meraviglia di noi?” di Fortebraccio Teatro. Foto di Angelo Maggio

E poi, a seguire abbiamo visto Sei. E dunque, perché si fa meraviglia di noi? di Fortebraccio Teatro, regia di Roberto Latini, che ha riscritto i Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello. In scena un solo attore, Piergiuseppe Di Tanno, scelto fra quasi 500 candidati under 35 durante un laboratorio, purtroppo non portato a termine, organizzato in collaborazione con il festival Orizzonti di Chiusi. La riscrittura di Latini, è come sempre, complessa, ricca. Indaga il rapporto che viene a stabilirsi fra attore-autore e teatro; un percorso iniziato con Il Teatro Comico di Goldoni, in cui si mettevano in luce le problematiche e le fragilità della scena teatrale, la coscienza del teatro. Latini ha definito il Teatro Comico come una drammaturgia quasi pirandelliana, proprio per la chiarezza con cui il testo affronta il divario fra drammaturgia e messa in scena, fra il mondo della finzione teatrale e la credibilità sulla scena; così con la nuova drammaturgia tratta da Sei personaggi in cerca d’autore, ha affondato nuovamente la lama in quelle questioni, che Latini ha affidato al corpo e alla voce di un unico attore incaricato di dar vita a tutti i personaggi del testo. L’attore, nella regia di Latini, rappresenta la manifestazione degli sforzi e del lavoro teatrale in tutta la sua specificità, la sintesi più alta della distanza fra realtà e finzione: un unico interprete si prende la responsabilità di sostenere l’intera partitura drammaturgica, esplicitando apertamente la consapevolezza dei limiti della scena, materia di riflessione anche nel testo originale. L’attore è, così, anche restituzione del lavoro fisico del teatro: alla fine del primo atto Di Tanno strizza la maglietta imperniata di sudore e la scaraventa a terra, come prova materiale, concreta, della fatica teatrale, perché «[…] recitano gli attori. I personaggi stanno lì nel copione». Di Tanno dispiega abili doti performative: truccato come un guitto da commedia dell’arte (forse per restare in sintonia con il teatro comico goldoniano e prendere le misure dalla recitazione convenzionale novecentesca), Di Tanno passa con disinvoltura da un personaggio all’altro, agile tanto nella modulazione della voce quanto nell’utilizzo del corpo. Si nota, tuttavia, la mano calcata del regista, che ingessa un po’ la libertà d’espressione di Di Tanno, rassomigliante allo stesso Latini nei gesti e nei toni, da suscitare quasi la mancanza di un “originale”.

Frosini/Timpano, “Gli sposi: romanian tragedy”. Foto di Ilaria Scarpa

Ha chiuso la serata del 6 luglio il nuovo lavoro della coppia Frosini/Timpano, i quali, restando in tema di fragilità contemporanea, con il loro spettacolo Gli sposi: romanian tragedy si aprono alla riflessione sulle ambiguità della politica e del potere. La drammaturgia è una riduzione dal testo Les époux dell’autore francese David Lescot, tradotto da Attilio Scarpellini.

Gli sposi di Frosini/Timpano è una commedia nera basata sulla ricostruzione delle biografie e della vita politica di Nicolae e Elena Petrescu Ceaușescu, i due dittatori romeni fucilati il 25 dicembre del 1989. Una commedia grottesca che porta in primo piano le figure mediocri di due dittatori fra i più feroci della storia recente. Il testo di Lescot, ridotto e interpretato da Frosini/Timpano, propone un focus sulle caratteristiche di entrambi i coniugi romeni, immaginandone una pochezza umana e intellettiva, e ripercorrendo il trascorso storico sul travagliato contesto socio-politico della Romania, agli esordi della presa di potere della coppia. La gravità dei crimini commessi dai Ceaușescu non vengono minimizzati dalla chiave ironica usata nella drammaturgia, che tende a risaltare la tragicità delle stesse leggi emanate dai due coniugi; tuttavia, per Lescot, e nell’interpretazione di Frosini/Timpano, la linea comica sembra essere l’unica possibile per trasferire sulla scena i fatti truci, al limite del surreale, che hanno caratterizzato il governo di Ceausescu. Si può citare a questo proposito la politica demografica del dittatore comunista, con l’obbligo di “procreazione in nome della legge”; argomento approfondito recentemente dalla scrittrice Liliana Lazar nel suo libro i Figli del diavolo pubblicato lo scorso gennaio dalla casa editrice 66thand2nd. I due artisti, mantenendo con i personaggi una relazione di ambiguità, rimbalzano di continuo dall’adesione a un dichiarato distacco, e con grande maestria accostano le parti del testo che meglio denotano la mancanza di qualsiasi talento dei due coniugi alla sproporzionata smania di potere di entrambi; ne è un esempio la Elena Petrescu/Frosini dominatrice e burattinaia, capace di portare il marito alla guida di una nazione e soddisfare il proprio ego, ordinario quanto perverso, comprando i brevetti di scoperte scientifiche in campo chimico dai migliori scienziati romeni per ottenere onorificenze in tutto il mondo come brillante ricercatrice. Un ritratto agghiacciante, Gli sposi, che riporta al presente fatti accaduti appena un trentennio fa, in una nazione che si conosce ancora troppo poco. Ancora una volta, come in Acqua di Colonia, lo sguardo di Frosini/Timpano è rivolto verso l’”altro”. Questa volta, però, l’intento non è quello di sradicare il pregiudizio etnico, ma – ribaltando sul finale il comico in tragico – di riflettere sulla pericolosità dell’incertezza economica e politica di un paese, sull’incoscienza di un popolo e su come tali debolezze possano ripercuotersi in maniera beffarda quanto spaventosa sulla storia della stessa nazione.