Anonima Sette // Il Pianeta

“Pianeta” deriva dal latino medievale planetes, che significa “errante”. Verbo anfibio, che rimanda al peregrinare, ma anche all’errore. Due sfumature che ben si congiungono nella figura di un camminare a tentoni, d’un procedere a forza di sbagli, nell’ombra, urtando la vita qua e là. Così appaiono sulla scena i personaggi dell’ultimo spettacolo di Anonima Sette, Il Pianeta. Carrozzerie n.o.t ha ospitato lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Sette e prodotto da Blue Desk, dal 4 al 6 ottobre, con tre sold-out che segnano un felice battesimo per un lavoro che in questa occasione si è autodenunciato come work in progress ancora in forma non conclusa.

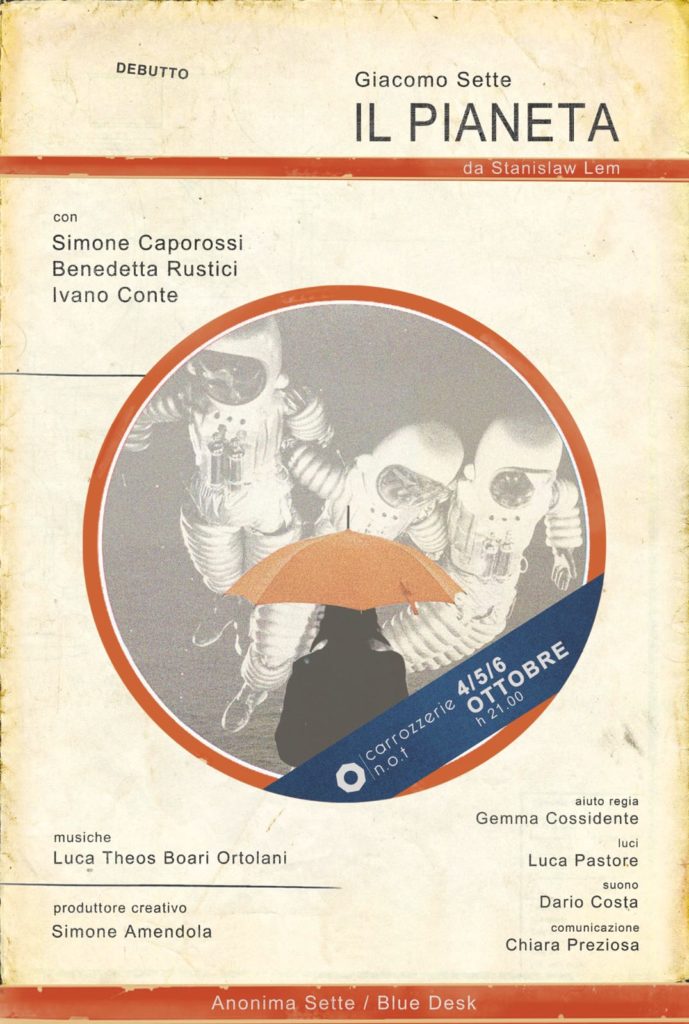

La fonte d’ispirazione appare subito chiara, dall’evocazione dei personaggi sulla scena (e prima ancora dalla riuscitissima locandina, realizzata da Simone Amendola e ispirata a una nota collana fantascientifica degli anni ’60): Kris, Harey, Snaut, Sartorius, sono i personaggi di Solaris, romanzo filosofico-fantascientifico di Stanislaw Lem, scritto nel 1961 e trasposto sullo schermo da Andrej Tarkovskij nel 1972 (senza dimenticare la meno memorabile versione soderberghiana del 2002).

Locandina de “Il Pianeta” di Anonima Sette. Realizzazione: Simone Amendola

Lo scabro getto di cemento dello spazio di Carrozzerie n.o.t si presta a far visualizzare bene la cornice entro cui Anonima Sette immagina i personaggi fluttuare: un paesaggio post-umano più che l’ipertecnologica (ed un po’ trash) stazione solaristica di Lem-Tarkovskji, il cui immaginario s’incardinava d’altro canto in un contesto storico ed artistico ben diverso. E certo non traspare alcuna velleità traspositiva: si apre sin da subito uno iato fra i caratteri delle fonti e quelli visti in scena. Senza dubbio ognuno dei personaggi respira del proprio personalissimo affanno esistenziale, colto a pretesto di una ponderata ricerca gestuale. Benedetta Rustici è più di tutti discosta dai tratti dell’Harey del romanzo, è magmatica e bipolare, disperata ma consapevole, ben più dell’esangue personaggio lemiano, appena affacciatosi all’esistenza come un’essenza ancora da codificare, remissiva e totalmente abbracciata alla sua natura di fantasma d’amore.

Per chi non lo sapesse, Solaris è un pianeta extra-solare attorno al quale orbita una stazione scientifica in disarmo: il pianeta, un’indefinito oceano gelatinoso d’irraggiungibile prossimità, si è messo in comunicazione con l’equipaggio, mandando a ciascuno l’incarnazione di un proprio fantasma privato. A Kris, giunto sulla stazione per deciderne le sorti, spetta definire l’interesse scientifico reale della solaristica. Ma lo scienziato incappa nel suo Doppelgänger: è Harey, ex moglie morta suicida anni prima. La trama, ben familiare a chi conosce la fonte, è lasciata tutta all’azione e alla voce fuori campo, quella dello stesso Giacomo Sette. I suoi brani a volte tratteggiano i cambi scena, i sottesi e i rimandi a Sartorius, carattere misterioso che non viene interpretato se non dal vuoto che i tre attori tratteggiano col loro pieno. Al contempo, ed è certo questo uno dei motivi d’interesse sperimentale dell’opera, la voce delinea a volte un contropiano di parole che nega l’azione dei personaggi. Questi agiscono entro una rigidezza che ben comunica la loro condizione di soggetti soli di fronte al dolore, in contrasto con la voce che irrompe in sprazzi di lirismo ad interpretare i loro desideri frustrati, tratteggiando voli possibili di anime che invece restano ai piombi della solitudine reale.

Snaut-Ivano Conte e Kris-Simone Caporossi rappresentano plasticamente le due vie possibili per patologizzare il dolore della perdita – che in entrambi i casi è perdita dell’amore, quello paterno o quello sponsale. Snaut è, per usare una metafora psicanalitica, la via della psicosi, della rimozione della realtà, ovvero quella, per dirla in breve, della follia. Su questa vena si gioca il suo personaggio: ne risulta una caratterizzazione un po’ debole, giocata pericolosamente, e forse senza pieno successo, in un bacino espressivo – quello della follia – così potenzialmente vasto e inflazionato da richiedere una ricerca certosina e un rigore paradossale per servirsene sulla scena.

Sul versante opposto, Kris è il nevrotico: rimuove il desiderio di amare, in nome della visione tecnico-scientifica, o per lo meno ci prova: alla fine fallisce (o vince?), perché si abbandona all’amore per la sua pseudo-Harey. Alla proposta del misterioso Sartorius, spalleggiata da Snaut, di eliminare questi fantasmi per mezzo di un neutralizzatore magnetico, reagisce dapprima con sospetto, infine con un violento rifiuto. Personaggio di complessa costruzione, Sartorius pone un duplice dilemma alla compagnia: da un lato, ereditando il retaggio del romanzo, lo si vorrebbe protagonista della pièce, ma il personaggio fatica a occupare il centro, in ragione di una delicatezza che commuove ma sospinge Kris verso il fondo della scena; dall’altro, lo si vorrebbe epicentro di un dramma che raccoglie le dicotomie fondamentali della modernità psichica, spaccata tra pensiero calcolante e carne sanguinante, ma la proposizione esplicita della frattura muove un registro intellettuale che aspira a un potenziamento della struttura vocale e sonora in generale. Nulla che non si possa attingere in successivi raffinamenti di un materiale appena appena acerbo ma di altissimo contenuto poetico, soprattutto in grazia del composto ma toccante lirismo drammaturgico.

Efficace il piano scenografico: semplice e suggestivo, il disegno di un nastro luminoso simile a una serie di lucine natalizie, taglia il palco al centro, offrendo un diaframma che rafforza il parallelismo su cui procedono i personaggi e i loro dialoghi, letteralmente spaccati in simultanei monologhi. Oggetti di luce sono anche gli altri, pochi, strumenti di scena: un mazzo di rose bianche retroilluminate languiscono tra le mani di Kris, simbolo di quel conflitto tra ragione e sentimento di cui dicevamo.

Impressiona il ricorso sistematico e fecondo al silenzio come respiro della scena, rimando forse involontario ai lunghi silenzi della versione cinematografica. Appaiono, certo, proprio questi i frangenti più critici, sospinti fino al momento in cui lo spettatore ri-percepisce se stesso ed è costretto a rapportarsi come presenza fisica al corso della rappresentazione che si allarga per accogliere. O respingere: se poi questi tempi finiscano per andare oltre, frammentando il flusso dell’opera, ma è una questione individuale. Una prova performativa della libertà che de-termina un lavoro complessivo che rifiuta di ricadere nel compiacimento intrattenitivo, che si assume il rischio di non piacere, ponendosi sempre nel campo alto e rischioso della poesia. Così de Il Pianeta resta soprattutto la percezione chiara della grande e coinvolgente commozione personale di chi ha costruito lo spettacolo, l’intento di parlare di amore come un movente sovra-storico in perenne crisi, con un po’ di incauto eretismo e senza intellettualismi.